オリジナルガンダム小説に登場したMS、MAなどその他メカニックの解説です。ネタバレ注意。

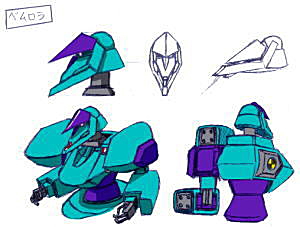

YMT‐02 ベムロラ VEMROLA

| 全長 | 53.7m(全高 39.2m) |

| 本体体重 | 149.8t |

| ジェネレーター出力 | 18,300kW |

| スラスター推力 | 142,100㎏ |

| 装甲素材 | 超硬スチール合金 |

| 兵装 | 大出力メガ粒子砲×2/ミサイル・ポッド×8 |

| 搭乗者 | グレゴール・アインザック |

| 所属 | ジオン公国軍 |

| 登場作品 | 『咆哮は宇宙を裂いた』 |

|

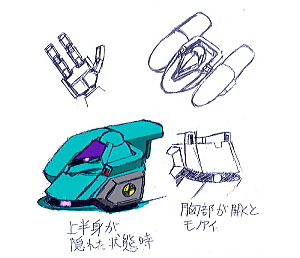

ジオン公国軍が試作した機体形状可変型試作機。 四肢を有する事による高い汎用性を持つMSと、驚異的な機動性と大出力を可能とするMAの折衷機として計画された機体で、発想的には恐らく最初期のTMS(TMA)である。 MSとMA。両者の「いいとこどり」を狙い計画された機体だが、当時の技術では再現が難しく、結果的に両者の長所を活かしきれない中途半端な機体となってしまっている。 ビグロを基にしたと思われるMA部分に、収納可能なアタッチメント方式の上半身がつく、という異形の外観をしており、無理矢理設計した感が否めない。また、推力、出力自体は高めだが、それならば単純にMAにしてしまった方が話は早く、MSとMAの折衷に拘る事で、性能自体も引き下げてしまっている。 |

| 以上のように、実に中途半端な性能を持つ本機だが、実際には高性能なAMBACシステムが実装されている。作中で語られたように「手足を動かす」といった質量移動により姿勢制御を行うこのシステムは、本来MSに多く見られる利点だった。しかし、本機は、上半身と機体後方部に収納された方向制御板によって、擬似的なAMBACを生み出す事に成功している。これにより、本来MAとしては有り得なかった、素早い方向転換が可能となっており、ヒットアンドウェイというMAの基本戦法を更に強化する事に成功している。これは当初のプランにはない設計で、開発主任だったブロディ・セレディスの独断によるものだと考えられるが、机上の空論で始まった機体に、これほどの特性を持たせた彼の発想には驚嘆せざるを得ない。なお、作中においてブロディ・セレディスは、AMBACをMSの特性のように語っているが、本来それは間違えで、MAにも少なからずAMBACは存在する。恐らくは、AMBACを有するという段階で、「機動兵器」にカテゴライズされるのだと考えられる。 |  |

|

実戦に投入される予定が無かった為か、武装は非常にシンプルで、高出力のメガ粒子砲2門と、ミサイル・ポッドのみに留まっている。白兵戦は想定されていなかったようだが、実戦では上半身ユニットでジムと殴りあう場面が見られた。 ブロディ・セレディスの一計によりグレゴール・アインザックの搭乗機となった本機は、衛星軌道上で発生したHLV救出作戦に参加。その際に連邦軍と交戦し、多大な戦果を上げるものの、最終的にはHLVを助ける為、大気の摩擦に焼かれ爆散している。 |

|

[楽屋ネタ] 発想は単純に最初期の可変型MSでした。はじめはもっとちゃんと可変する予定だったのですが、モノコックじゃこんなん無理だろーって事で、上半身が起き上がるだけになりました。ちなみに、上半身が外れるの超後付です。はじめはHLVを投げる予定だったんですが、「投げた程度じゃ、地球の重力振り切れなくない?」って事で、ああなりました。上半身でも振り切れるかどうか怪しいですが、まあそれはそれ(?) なお、ネーミングは、某妖怪人間三人組です。コンセプトが、半人半魔だったので、早く人間になりたいよー、って事で三人分合わせてみました。 |